责任编辑: lshash.com

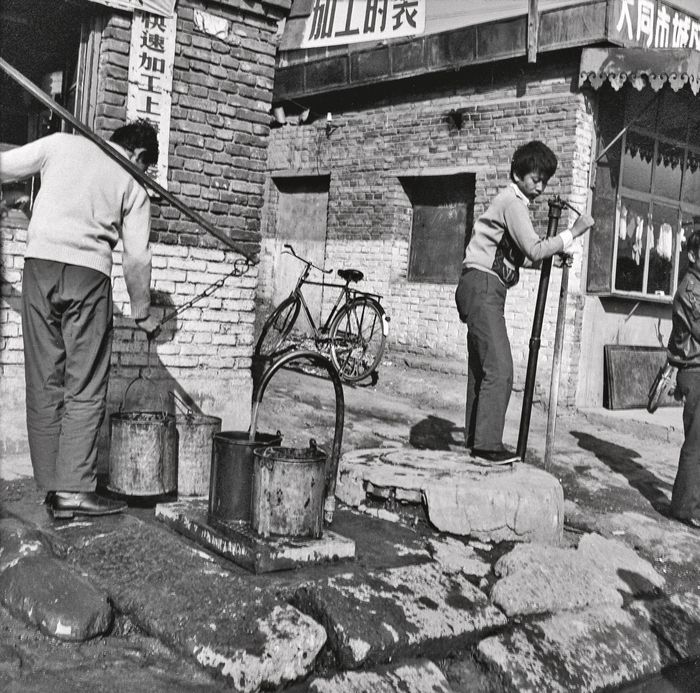

不久前从香港的公寓搬出时——我和妻子已是空巢老人了(我们的三个孩子现在都在英国),偶然发现了一个大塑料袋,里面装满底片,总共约50张,卷得很紧,包在一张薄纸巾中。自从我在令人陶醉的1986年夏天按下快门之后,这些底片就没见过光。当时我住在北京,也乘坐蒸汽火车去山西省大同市旅行过——大同以建于4至5世纪的云冈石窟闻名。

北京的年轻人 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

北京的年轻人 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  大同,年轻人在驮石碑的赑屃前合影 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

大同,年轻人在驮石碑的赑屃前合影 © 帕德里克•德兰斯菲尔德 我那时用的是上世纪60年代上海产的海鸥牌相机,芝加哥摄影师维维安•迈尔(Vivian Maier)使用的双反相机的一款仿制品,她显然——和我一样——满足于简单按下快门,记录下永恒的瞬间,正如街头摄影师守护神亨利•卡蒂埃-布列松(Henri Catier-Bresson)的诗意描述。相机是我用平时省下的钱从王府井——北京版牛津街(Oxford Street)——的一家当铺买来的。它花了我100元人民币,相当于我在北京师范大学做初级讲师的一周工资。这个相机不配备测光表,也没有说明书。

幸运的是,当时我很年轻,单身,时间似乎很充裕——我的120黑白胶卷也很充足——而且暗房冲洗很便宜。那时我从利兹大学(Leeds University)毕业不久,刚刚在北师大教了4个月的英语口语,同时在《新闻周刊》(Newsweek)分社工作,借住在中关村一对中国退休夫妇家中。中关村是北京北城区的知识分子中心,后来成为了北京的硅谷。当时那一片只能找到一部电话,颜色漆黑,威严地摆放在当地杂货店的货架上,很少被人使用。

提醒骑车者和行人注意交通安全的宣传画 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

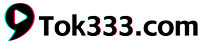

提醒骑车者和行人注意交通安全的宣传画 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  大同,当地的水泵 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

大同,当地的水泵 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  帕德里克•德兰斯菲尔德2013年去北京时在鼓楼附近摄影 © Geshe Tonglam Gyatso

帕德里克•德兰斯菲尔德2013年去北京时在鼓楼附近摄影 © Geshe Tonglam Gyatso 整整三个月里,我一心扑在摄影上。我每日的路线就是骑着我的“飞鸽”牌自行车——自行车中的劳斯莱斯(Rolls-Royce)——往返30公里,从北京师范大学出发,沿着二环路,经过雍和宫、故宫,穿行在纵横交错的胡同中,到达使馆区,我在那里担任《新闻周刊》记者吉姆•普林格尔(Jim Pringle)和卡罗尔•博格特(Carroll Bogert)的研究员,赚取宝贵的美元。(我在凯瑟琳•格雷厄姆(Katharine Graham)访华期间和她通过电话——但那是另一个故事。)骑车,停下,按快门,欣赏风景,聊天(我只会说些粗浅的汉语普通话,但北京人能听懂),接着骑车,就这样重复以上动作。这样的一天从早晨6点半开始,午饭后强制自己休息两小时——这是饮食贫乏造成体力不支的结果。整座城市在下午6点后就歇息了。那时候蒸汽机车很常见,还有驴车在北京主干道建国门外大街上缓缓而行。即使在当时,我也知道我在捕捉一段飞速流逝、很快一去不复返的时光。

在我看来,一张我取名为“大同男孩”(Datong Boys)的照片体现了一个特别的“阈限期”(liminality,人类学概念,指从一个阶段转型进入另一个阶段的过度期——译者注)。照片将云冈石窟对面荒凉的十里河盆地收入眼底,两个站立的男孩正处于小孩和成年之间的阶段。1986年炎夏的中国同样处在“阈限期”。邓小平牢牢掌握着权力,赵紫阳总理怀着激情开始实施开放政策,鼓励外国投资。即使是受过最严酷对待的中国知识分子也相信,他们的人生再也不会遭受毛泽东发动的文化大革命(1966年至1976年)所带来的那种混乱。中国的未来只会更好。

北京故宫附近胡同里的退休老人 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

北京故宫附近胡同里的退休老人 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  十里河盆地,大同男孩 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

十里河盆地,大同男孩 © 帕德里克•德兰斯菲尔德 但这座城市的转变已经开始。一些区域变成了一望无际的建设工地。外国人中间流传着一句话:“中国——等它建成时会是个好地方。”

对我这个滑稽地拿着相机、对古代遗迹充满兴趣的金发高个外国人,北京的人们表现得很大方。但我也明白中国市井生活令人感到幽闭恐惧的特点。在中国,日常生活中总是有人盯着你:你无法在这个人口超过10亿的国家里隐姓埋名。

当时并未给我——一个从非首都地区来的英国小伙子,第一次自由自在地远离英格兰北部——留下深刻印象,但如今我在这些照片中观察到的东西,是北京及周边地区令人难以忍受的贫穷,特别是在矿业城市大同。沦落到当街贩卖刺猬换口饭吃,该是多么辛酸?那些摊在尘土飞扬的路面上的大葱和大白菜,就是当时大多数人的主要蔬菜。

北师大校园内,在自行车旁烧烤 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

北师大校园内,在自行车旁烧烤 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  俯瞰大同 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

俯瞰大同 © 帕德里克•德兰斯菲尔德 但我也见到了充满人情温暖、幽默和自豪的交流。一种活在阳光下的快乐。而且,以这里的年轻学生为例,他们从打扮和风度中流露出与生俱来的优雅——没有设计师品牌、外国旅行和即将会有的新财富。我感受到一种对新事物的渴望,伴随而来的是几乎有意忽视过去的老古董——正如在我的照片中,在一座古庙周围,遍地散落着被丢弃的刻有皇帝题词的大理石龟驮碑、大理石菩萨像和古代道教地砖。

无论如何,在新冠肺炎疫情暴发以前,北京人仍然热情好客,但物质财富带来了更多快乐吗?我说了不算。但我很高兴,我的底片在被冷落34年后仍保存下来,基本完好无损。我珍视1986年的那段记忆,也很欣慰年轻的自己有心保留了那个年代的一些东西。

帕德里克•德兰斯菲尔德(Patrick Dransfield)的展览《时间的痕迹》(Track of Time)此前在香港外国记者会(Foreign Correspondents' Club)展出,10月31日闭展。他计划把销售所得的10%捐给儿童癌症治疗研究学会(Children's Cancer Therapy Development Institute)。他与妻子卡门(Carmen)目前住在九龙,仍在使用老式胶片相机拍照。文中的海鸥牌相机放在伦敦北部的一个地下室内,需要修理一下。

克郎棋女孩——北京街头玩克郎棋的孩子们 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

克郎棋女孩——北京街头玩克郎棋的孩子们 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  刺猬贩子——一名男子在街头卖刺猬换钱买吃的 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

刺猬贩子——一名男子在街头卖刺猬换钱买吃的 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  寺庙旁一尊遭遗弃的大理石佛像 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

寺庙旁一尊遭遗弃的大理石佛像 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  站在一瓶瓶白酒前的女售货员 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

站在一瓶瓶白酒前的女售货员 © 帕德里克•德兰斯菲尔德  在云冈石窟玩耍的男孩,云冈石窟是中国最古老的佛教圣地之一 © 帕德里克•德兰斯菲尔德

在云冈石窟玩耍的男孩,云冈石窟是中国最古老的佛教圣地之一 © 帕德里克•德兰斯菲尔德 译者/何黎

文章编辑: lshash.com